Предлагаем вам пройти наш увлекательный тест и расширить кругозор!

| Пройти тест |

| Далее |

| Проверить |

| Показать результаты |

| Далее |

| Проверить |

| Показать результаты |

| Далее |

| Проверить |

| Показать результаты |

| Далее |

| Проверить |

| Показать результаты |

| Далее |

| Проверить |

| Показать результаты |

“все слышали” и быстро передавали услышанное другим. Это был народный способ распространения новостей, слухов и важной информации задолго до появления СМИ.

| Далее |

| Проверить |

| Показать результаты |

| Далее |

| Проверить |

| Показать результаты |

| Далее |

| Проверить |

| Показать результаты |

| Далее |

| Проверить |

| Показать результаты |

| Далее |

| Проверить |

| Показать результаты |

| Далее |

| Проверить |

| Показать результаты |

| Заново |

| Заново |

| Заново |

4.Что выдает себя за совет, но работает как принуждение к действию.

5.Кто есть на официальном мероприятии и чего нет у тебя перед летом?

8.Контент – море, а информагентства – …

13.Аналог атмосферы в 2025 году.

15.Каким словом назывался цифровой «уголок жизни» в Mail.ru, прежде чем мы все переселились в Instagram и Telegram?

16.Кто идет туда, откуда большинство PR-специалистов убегают?

17.У каждого крупного политика есть помощник, отвечающий за него.

18.Кто работает бесплатно на тех, кто умеет слушать?

19.Что скидывают родственники в Whatsapp?

20.Где начинается карьера журналиста без диплома?

21.Какой телеканал стал синонимом государственного вещания в Казахстане?

22.Первый в Казахстане частный телеканал?

23.Жанр, обретший новую жизнь благодаря YouTube.

24.Как одним словом описать реакцию на баннер в YouTube спустя 5 секунд?

25.Кто предсказал все — от Дональда Трампа до ребрендинга Twitter?

26.Ни стыда, ни совести, ни…?

27.Какой формат в Instagram делает тебя тоже своего рода режиссером?

28.Тралалело …

1.Что часто бывает прямым, но кривым – никогда?

2.Что строится годами, а рушится из-за одной утечки в Telegram?

3.Уинстон Черчилль сказал, что их лучше делать, чем рассказывать.

4.Что, по одной версии, изобрел русский, по второй – итальянец, а по еще одной – серб?

5.Летняя куртка в Астане?

6.Какой вид периодического издания до сих пор ассоциируется с глянцем, статусом и «топ-100»?

7.Что раньше зачитывали вслух на кухне, а теперь с трудом открывают на iPad?

8.Чем называют площадку или платформу, если хотят звучать профессионально?

9.Общее имя для всего, что влияет на мнение, а также зачастую принадлежит очень влиятельным и богатым персонам.

10.Что в наше время передает эмоции доходчивее и лаконичнее, чем пресс-релиз?

11.Какая стратегия PR похожа на аптечку: незаметна, пока не понадобится?

12.Одна из профессий, утратившая популярность с появлением информационных технологий.

13.Как называют контент, который разлетается быстрее, чем сплетни в твоем коллективе?

14.Что управляет коллективной реакцией аудитории, прежде чем включается логика?

От ковида до экоповестки: международные кейсы успешного взаимодействия государства и СМИ

Можно много спорить об отношениях государства и СМИ, о том, кто в них главный. Но одно известно точно – обе стороны взаимодополняющие. Пока одна из них отвечает за принятие решений и обеспечение стабильности, другая – информирует, контролирует и служит платформой для дискуссий. Их синергия– мощный инструмент, способный менять мир к лучшему, и таких примеров в истории немало. С некоторыми из них предлагаем ознакомиться в материале NUR.KZ.

Как Германия преодолела кризис миграции в 2015 году?

В 2015 году Европа столкнулась с крупнейшим миграционным кризисом со времен Второй мировой войны. В тот год количество беженцев из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии достигало от 1 млн до 1,8 млн человек. Германия была страной, принимающей самые большие потоки мигрантов, и в числе других европейских государств столкнулась с большими вызовами. В тот период именно СМИ помогли правительству управлять ситуацией и продвигать идеи солидарности и гуманности в отношении гостей. Так, власти через медиа информировали граждан о причинах кризиса, потребностях беженцев и мерах, предпринимаемых для их приема, и разъясняли свои решения. Все это должно было предотвратить рост враждебных настроений в отношении мигрантов. Немецкое правительство стремилось к тому, чтобы коренные жители поддерживали политику государства и воспринимали происходящее с оптимизмом.

Согласно исследованиям медиа-школы Гамбурга, немецкая пресса на протяжении нескольких лет подчёркивала, что Германия извлекает уроки из своего прошлого и готова помогать всем, кто в этом нуждается. Таким образом, в пик кризиса 82% сообщений о беженцах в медиа было с позитивным окрасом. Телеканалы и газеты много писали о людях, которые помогали мигрантам, и работали над разрушением стереотипов о беженцах, подчеркивая положительные качества - стремление к интеграции, работе и учебе. В итоге это помогло смягчить реакцию населения на кризис беженцев, и сформировать более открытое и инклюзивное общество.

Как британские медиа повлияли на Brexit?

Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit) состоялся в феврале 2020 года, однако процедуре предшествовала широкая информационная кампания, длившаяся несколько лет. Во многом именно благодаря поддержке медиа Соединенному Королевству удалось осуществить столь смелую затею. СМИ в этот период стали главной площадкой для политических дебатов и дискуссий, и в немалой степени повлияли на настроения британцев и на исход референдума. Именно они стали катализатором последующих событий, мотивировав даже самых пассивных и скептически настроенных граждан участвовать в голосовании и сыграть свою роль в формировании «альтернативного» будущего. Резонансные выступления, обсуждения, споры, скандальные лозунги и провокации в рамках агитации в СМИ не оставили равнодушным никого, и стали мощным инструментом для привлечения электората.

Госорганы активно взаимодействовали со СМИ, донося до общественности позиций власти по вопросам, связанным с будущими торговыми соглашениями, правами граждан, регулированием границ и другими аспектами. Правительство регулярно организовывало пресс-конференции и разъясняло ключевые моменты, связанные с Brexit. Кампании в поддержку выхода из ЕС поддерживали такие крупные британские таблоиды, как The Sun, The Daily Mail, и The Telegraph, а противники Brexit обращались к таким медиа, как The Guardian, The Independent, и BBC.

Помимо этого, на формирование общественного мнения повлияли и соцсети. Так или иначе, через медиа платформы власти удавалось направлять общественные дискуссии в нужное русло. Как считают эксперты, без воздействия медийного конгломерата Brexit был бы невозможен, уверены эксперты. Ведь многие медиа делали акцент на неизбежности и исторической важности Brexit.

Как Швеция продвигала экоповестку?

Швеция – одна из стран, которая считается лидером в области устойчивого развития и борьбы с климатическими изменениями. Это подтверждают лидирующие позиции страны в Индексе экологической эффективности. Немалую роль в продвижении экоповестки сыграл активизм Греты Тунберг – подростка, которая стала символом экологической борьбы и лицом кампаний, направленных на повышение осведомленности о климатических угрозах. Инициативы Тунберг активно освещались в шведских СМИ и быстро превратили ее в объект внимания глобальных медиа. В 2018 году девочка начала проводить одиночные школьные забастовки за климат. В первые же дни о Грете написали шесть крупнейших газет Швеции, а журналисты шведского и датского телевидения взяли у нее интервью. Позже волну подхватили и крупные зарубежные СМИ – к этому времени она стала лицом международного движения «Пятницы ради будущего».

Девочка в свои 15 лет выступила на конференции ООН по изменению климата, а в 16 возглавила массовые акции протеста в разных городах. Газета The Guardian тогда даже придумала термин, описывающий молниеносную популярность и возросшее влияние активистки и назвала его «эффект Греты». Между тем, шведские власти активно поддерживали ее действия, способствуя созданию документальных фильмов и других медийных проектов о Тунберг. Через ее фигуру страна продвигала на международной арене идеи «зеленой» экономики, развития ВИЭ, и сотрудничества между странами для решения глобальных экологических проблем. Все это вкупе вдохновило лидеров других стран принимать более активные меры по улучшению экологической ситуации, и укрепило лидерство Швеции в мировой политике по охране окружающей среды.

Какую роль сыграли южнокорейские СМИ в борьбе против COVID-19?

Южная Корея – страна, чье управление COVID-19 было признано одним из лучших. Свой вклад в это внесло качественное и грамотное взаимодействие правительства со СМИ, которое можно по праву назвать образцовым. Масштабная и многослойная информационная кампания против коронавируса помогла стране контролировать распространение COVID-19 и минимизировать его последствия. Напомним, что в период пандемии многие государства столкнулись с таким явлением, как «инфодемия» или информационная эпидемия – переизбытком информации, в том числе ложной или вводящей в заблуждение в период ЧС. Все это усложняло задачу по борьбе с опасным вирусом. Именно поэтому власти Южной Кореи сделали упор на эффективное сотрудничество с медиа, придерживаясь стратегии, основанной на принципах открытости, прозрачности и демократии.

Во время пандемии правительство задействовало СМИ для регулярных брифингов, на которых обновлялась информация о новых случаях, активных очагах заболевания, статистике тестирования и других важных аспектах. В медиа использовались эмоционально окрашенные обращения от правительственных и медицинских работников, в кампанию были вовлечены знаменитости и лидеры общественного мнения, а на телевидении и активно транслировали видеоролики с разъяснениями о том, как правильно носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, а также о важности тестирования. Для распространения информации были задействованы высокоразвитые цифровые технологии, к тому же, правительство активно сотрудничало с частными СМИ, что позволило обеспечить широкую осведомленность и поддержку среди населения. Как итог, Южная Корея достигла результатов в виде снижения числа заражения и успешной локализации вспышек, высокого уровня доверия к правительству, и привлечения общественного внимания к важности коллективной ответственности в борьбе с пандемией.

Все эти примеры показывают, насколько важно сотрудничество государства и СМИ для формирования устойчивых и эффективных решений. Медиа – не просто мостик между властью и обществом, но и соратник, который помогает правительствам в кризисных ситуациях, а также при внедрении долгосрочных инициатив.

Проект подготовлен Департаментом по работе с государственными органами сайта Nur.kz. Мы знаем, как формировать доверие к лидерам, законам и реформам. Свяжитесь с нами, если вы хотите эффективно и профессионально реализовывать вашу PR-стратегию.

Контакты:

+ 7 747 575 55 00 (WhatsApp)Посмотрите наши проекты:

Открыть презентациюВлияние медиа на выборы: разбираем реальные кейсы

В современном мире информация распространяется быстрее, чем когда-либо. Политика давно вышла за рамки митингов и агитационных плакатов – теперь ключевые битвы за голоса избирателей разворачиваются на экранах телевизоров, в газетных заголовках и, конечно же, в социальных сетях. О том, как СМИ способствуют успеху кандидатов, повышая их шансы на победу, читайте в материале NUR.KZ.

Как Макрон и Саакашвили выиграли выборы благодаря СМИ

Одной из основных задач предвыборной кампании является донесение информации о кандидате до максимально широкой аудитории. СМИ предоставляют площадку для освещения политических взглядов, личных качеств и достижений кандидатов. Благодаря интервью, дебатам и аналитическим материалам избиратели получают возможность лучше узнать претендентов

Пример эффективного использования медиа – кампания Михаила Саакашвили на президентских выборах в Грузии в 2004 году. Согласно заключительному отчету Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, кандидатуре Михаила Саакашвили уделялось значительное внимание в СМИ, что способствовало повышению его популярности среди избирателей. Он и его партия доминировали в эфире электронных СМИ, получив почти 30% всего эфирного времени. Причем освещение, в основном, было положительным. В предвыборную неделю, этот показатель достиг 60%, что в итоге обеспечило Саакашвили убедительную победу.

Другой пример – выборы во Франции в 2017 году, где победу одержал Эмманюэль Макрон. В своем интервью “Парламентской газете” российский политолог Игорь Игнатченко рассказал, что главным залогом победы Макрона стала поддержка СМИ. Политолог отмечает, что крупные французские медиа способствовали улучшению его имиджа.

Успешная президентская кампания Эммануэля Макрона во многом объясняется тем, как его образ подавали крупнейшие французские СМИ. Они не только формировали его публичный имидж, но и активно освещали скандалы и компрометирующую информацию о его главных соперниках – Франсуа Фийоне и Марин Ле Пен. Постоянные негативные публикации серьезно ударили по их рейтингам, позволив Макрону укрепить свои позиции в предвыборной гонке. Особо досталось Марин Ле Пен – центральные медиа целенаправленно создавали вокруг нее негативный образ, что заметно повлияло на отношение избирателей и снизило уровень ее поддержки.

Сила социальных медиа: пример Пэта Туми

Если телевидение и газеты традиционно влияли на общественное мнение, то в 21 веке на арену вышли новые игроки – интернет медиа. Они изменили саму природу политической борьбы, сделав ее более динамичной и интерактивной. Теперь кандидат может обратиться к избирателям напрямую, минуя журналистов и редакционные фильтры. Хорошим примером служит кампания сенатора Пэта Туми в США. Он не просто разместил рекламу в Facebook, а сделал это точно и эффективно, способствуя увеличить число сторонников. Этот подход обеспечил его переизбрание на пост сенатора от штата Пенсильвания.

Парламентские выборы в Великобритании 2024 года еще раз доказали, насколько мощным инструментом стали социальные медиа в политическом процессе. Лейбористская и Консервативная партии активно использовали социальные сети для привлечения молодых избирателей. Например, Лейбористская партия использовала TikTok, публикуя свыше 50 видео с мемами и молодежным сленгом. Одним из самых популярных стало видео, где член Парламента Великобритании Риши Сунак пытается провести футбольный мяч мимо тренировочных конусов, с надписью: “На вас нападает конус, но вы пытаетесь убедить избирателей, что можете управлять страной”.

Консервативная партия не так активно вела кампанию в TikTok, но тоже использовала соцсети для взаимодействия с избирателями. Они инвестировали в рекламу на платформах Meta и Google, чтобы привлечь внимание как можно большего числа людей через различные онлайн-каналы.

Как дебаты помогают кандидатам завоевать доверие избирателей

Участие кандидатов в дебатах также важны, ведь это не просто возможность высказать свою позицию, но и шанс показать избирателям, кто ты есть на самом деле.

Первые в истории США телевизионные дебаты между Джоном Кеннеди и Ричардом Никсоном – яркий пример значимости дебатов. Это событие, когда впервые миллионы зрителей могли наблюдать за кандидатами в прямом эфире. Кеннеди выглядел уверенно и энергично, тогда как Никсон казался уставшим и напряженным. Историческая победа Кеннеди, доказала, что в эпоху телевидения визуальный образ может быть важнее слов.

В современных реалиях дебаты остаются важнейшим этапом избирательной кампании. Это момент, когда кандидат не может спрятаться за рекламными роликами и подготовленными текстами. Здесь побеждает тот, кто окажется убедительнее и сумеет завоевать симпатии зрителей.

СМИ – это не просто способ передачи информации, а мощный инструмент, который формирует политическую реальность. От грамотного использования медиа зависит успех любого кандидата, будь то через телевидение, прессу или социальные сети.

Проект подготовлен Департаментом по работе с государственными органами сайта Nur.kz. Мы знаем, как формировать доверие к лидерам, законам и реформам. Свяжитесь с нами, если вы хотите эффективно и профессионально реализовывать вашу PR-стратегию.

Контакты:

+ 7 747 575 55 00 (WhatsApp)Посмотрите наши проекты:

Открыть презентациюБорьба с вредными привычками и предрассудками: когда СМИ и ЗОЖ идут рука об руку

СМИ тушит сигареты

Начиная с XVI века европейцы активно боролись с курением, порой весьма радикальными мерами. Первого курильщика в Европе моряка Родриго де Хереса отправили в тюрьму на семь лет. Увидев, как он выпускает дым из ноздрей, его соотечественники заподозрили, что моряк в сговоре с дьяволом.

Антитабачное знамя в основном несла церковь: в XVII веке Папа Римский Урбан запретил курить табак под угрозой анафемы. А в 1692 году в Испании был зафиксирован случай, когда пятерых монахов за курение на церковной паперти живьем замуровали в стену.

В более поздние века за пристрастие к табаку уже, как правило, не убивали, однако кампании по борьбе с курильщиками стали более масштабными. В XX веке для антитабачной пропаганды начинают использоваться возможности периодики и рекламы.

Особенно в этом плане преуспели американцы. В 1915 году местный биолог Дэвис Старр Джордан придумал первый антитабачный слоган: "Курящий мальчик может не беспокоиться о своем будущем – у него нет будущего".

В 1952 году американский журнал Good Housekeeping пошел на беспрецедентный шаг, первым в стране отказавшись размещать рекламу табака.

Спустя около 10 лет в Великобритании перешли на централизованную систему антитабачной пропаганды. Одним из ее результатов стал частичный запрет на рекламу сигарет.

Публикация научных статей в СМИ, выступления ученых и врачей, рассказывающих о потенциальном вреде курения, заставили многих людей пересмотреть свои взгляды на табачную продукцию и помогли сохранить здоровье.

А с появлением интернета и соцсетей правительства стран получили возможность проводить еще более масштабные антитабачные кампании, чтобы в том числе улучшать ситуацию в сфере здравоохранения. Такие акции, по сути, являются единственным эффективным противопоставлением рекламе табачной продукции, которая все еще пользуется большой популярностью в мире.

"Безалкогольная газета" помогла сделать Америку "сухой"

Антиалкогольная кампания у многих ассоциируется с "сухим законом", который действовал в США с 1920 по 1933 год. Итоги борьбы с продажей, хранением и транспортировкой алкоголя получились неоднозначными. С одной стороны, американцы стали чуть меньше употреблять, реже болеть циррозом печени и попадать в полицию за пьяные дебоши. С другой же стороны, расцвела контрабанда и незаконная продажа алкоголя, а также коррупция.

Главными сторонниками "сухого закона" в США были представители Антисалунной лиги. Они внесли решающий вклад в принятие той самой конституционной поправки. Созданная в 1893 году организация быстро набрала популярность и уже спустя семь лет имела бюджет в два миллиона долларов. Свои идеи, сводящиеся к необходимости полного запрета алкоголя в США, Антисалунная лига популяризировала с помощью собственного СМИ. Газета The American Issue начала выпускаться в 1896 году в одноименном издательском доме, который, естественно, тоже принадлежал лиге. Периодическое издание выпускалось при поддержке региональных филиалов организации по меньшей мере в 18 штатах.

С полос газеты Антисалунная лига вела планомерную антиалкогольную кампанию, растянувшуюся на несколько десятилетий. Организация сотрудничала с церквями и реально влияла на политическую жизнь в стране, продвигая на выборах так называемых "сухих" кандидатов. Многолетняя работа принесла свои плоды: в 1917-м сенаторы проголосовали за принятие поправки, в 1919-м ее ратифицировали, а еще через год она официально вступила в действие.

Достоверная информация – оружие против предрассудков

ВИЧ-инфекция – заболевание, появление которого реально показало уязвимость человечества. С 1981 года от болезней, связанных со СПИДом, умерло, по разным оценкам, от 35 до 50 млн человек.

На первых парах подавляющее число людей в мире не знало о ВИЧ ровным счетом ничего, что порождало различные домыслы и псевдотеории, некоторые из которых закреплялись в общественном сознании. Это неудивительно, ведь многими в те годы владел страх перед неизвестным. Чтобы развеять мифы и дать людям правдивую информацию, правительства стран прибегали к информационным кампаниям. Вскоре люди узнали, что заболеть СПИДом могут не только определенные группы (гомосексуалисты, проститутки, наркоманы). Для многих стало открытием, что ВИЧ-инфекция может быть передана от кормящей матери ребенку или что вирусом невозможно заразиться воздушно-капельным путем.

Информирование населения помогло заметно изменить отношение к ВИЧ-инфицированным. Газета The New York Times в 1985 году писала, что жители Рокавей подали иск в Верховный суд штата после того как узнали, что администрация планирует перевести 10 пациентов за СПИДом в дом престарелых, находящийся в их районе. Сотни человек вышли на митинг с призывом не допустить того, чтобы заболевшие "ходили по их улицам". Во многом благодаря постоянной работе СМИ большинство американцев в короткие сроки узнало, что люди с ВИЧ могут жить рядом, не причиняя им никакого вреда.

Проект подготовлен Департаментом по работе с государственными органами сайта Nur.kz. Мы знаем, как формировать доверие к лидерам, законам и реформам. Свяжитесь с нами, если вы хотите эффективно и профессионально реализовывать вашу PR-стратегию.

Контакты:

+ 7 747 575 55 00 (WhatsApp)Посмотрите наши проекты:

Открыть презентациюЧерчилль, Кеннеди, Трамп: как СМИ формируют образ политика

Как сегодня, так и столетием ранее образ политика формируется и усиливается не без участия СМИ. Журналистские репортажи, теледебаты, скандальные высказывания и тщательно выстроенные медийные кампании помогают лидерам завоевывать доверие, укреплять позиции и даже менять ход истории. Как пресса, телевидение и цифровые платформы формируют образы лидеров и влияют на политические процессы по всему миру, читайте в материале NUR.KZ

Как военный корреспондент Уинстон Черчилль стал политическим символом XX века

Всемирно известный политик Уинстон Черчилль начал свою карьеру с журналистских репортажей о боях на Кубе, а также о событиях в Индии и Судане. Статьи о военных конфликтах помогли ему сформировать имидж храброго, умного и амбициозного молодого человека. Это стало отправной точкой для его политической карьеры: в 1900 году он был избран в парламент от Консервативной партии и продолжил восхождение по политическому пьедесталу.

Черчилль прекрасно понимал, что его публичный образ — это инструмент, который можно использовать для достижения политических целей. Он активно сотрудничал с прессой, давал интервью, писал статьи и книги. Во время Второй мировой войны он использовал радиообращения чтобы создать образ лидера, который приведет нацию к победе. Его речи были наполнены яркими метафорами и запоминающимися фразами — стоит ли упомянуть, что Черчилль был лауреатом Нобелевской премии по литературе. Каждое свое обращение он тщательно готовил, внося правки до самого конца. Его выступления во время Второй мировой войны — «Кровь, пот, труд и слезы», «Мы будем сражаться на пляжах» и «Их звездный час» — стали настоящим символом сопротивления.

Уинстон Черчилль также понимал, как визуальный образ важен для восприятия. Его сигары, трость и знаменитый жест «V» (победа) стали узнаваемыми символами по всему миру. Политик знал, как управлять своим имиджем и использовать СМИ в своих интересах, что сделало его одним из самых влиятельных политиков XX века.

«Телевизионный президент» Джон Кеннеди и его путь к избирательному триумфу

Джон Кеннеди одним из первых политиков понял потенциал телевидения и использовал его для создания своего образа. Ключевым моментом политической карьеры Кеннеди стали его теледебаты с Ричардом Никсоном в 1960 году. Эти телевизионные дебаты вошли в историю как первое противостояние кандидатов в прямом эфире. Зрители начали симпатизировать Кеннеди: он им понравился, потому что выглядел уверенно и привлекательно, в то время как Никсон показался нервным и уставшим.

После победы на вы͏борах команда президента начала строить образ͏ Кеннед͏и также через СМИ. Президент Кеннеди делал ставку на прямые телеобращения, чтобы охватить всю ст͏рану. Его публичные заявления транслировались по телевидению, облегчая его прямой диалог с американцами. Эта «новинка» помогла укрепить доверие граждан и создать впечатление открытости власти. Так Кеннеди и запомнился многим — лидер, который был близок к народу.

Мастер инфоповодов Дональд Трамп: как политик «бесплатно» пиарился в СМИ

СМИ начали формировать образ Дональда Трампа в глазах общественности еще задолго до того, как бизнесмен стал политиком — это отчасти и помогло мистеру президенту в его политической карьере. В 1980-х годах Трамп позиционировал себя как успешного бизнесмена, используя журналы и телевидение для популяризации своего бренда.

В политике же он сделал ставку на скандалы и прямолинейные высказывания. В 2017 году, когда с его инаугурации прошло «всего ничего», он уже успел неоднократно назвать ведущие американские СМИ «фальшивыми». Трамп в своем Twitter неоднократно критиковал издание The New York Times, высказывался против телеканала CNN, позволил себе нелицеприятные высказывания в отношении телеканалов ABC и NBC, а также газеты The Washington Post. Эксперты называли противостояние между рядом американских медиа и 45-м президентом США «войной». Профессор истории и общественных наук Принстонского университета Джулиан Зелицер в своей колонке для CNN от 25 января написал: «Президент Трамп провозгласил первую войну — войну против новостных организаций». Ученый проиллюстрировал это словами самого Трампа, который во время выступления в штаб-квартире ЦРУ назвал журналистов «едва ли не самыми бесчестными людьми» и подчеркнул, что у него «в самом разгаре война с медиа».

СМИ даже критикуя его, делали из Трампа центральную фигуру информационной повестки. Позднее это вылилось в то, что СМИ стали зависеть от его слов и поступков, выжимая инфоповоды из каждого его твита. Как только Трамп покинул свой пост в 2021 году, читатели и зрители исчезли — в течение месяца The Washington Post потеряла четверть своих уникальных посетителей, а CNN потеряла 45% своей аудитории в прайм-тайм. Перед выборами 2024 года Трамп продолжал использовать проверенные методы: атаковал прессу, распространял эмоциональные заявления и активно привлекал внимание к своей персоне. Итог такого нестандартного взаимодействия со СМИ видим мы сами.

Гайд от Макрона: как создать имидж реформатора через медиа

Сам Эммануэль Макрон был не очень хорошо известен общественности до начала выборов. С началом его предвыборной кампании СМИ начали узнавать более подробную информацию о новом кандидате. В 2017 году его команда также начала активно использовать социальные сети для продвижения своего кандидата. Создавались специальные теги, будущий президент стал активным пользователем популярных платформ. Макрон также часто писал от множественного числа, стараясь максимально приблизиться к народу.

Французские СМИ создали образ Макрона как человека, противостоящего устаревшей политической системе. Подчеркивалось, что он не принадлежит ни к правым, ни к левым, а его партия La Republique en marche! (ныне партия Renaissance) — это альтернатива традиционным партиям. Это позиционирование позволило ему привлечь избирателей, разочарованных традиционными политическими силами. Макрон активно использовал медийные возможности, чтобы показать себя как энергичного, интеллектуального лидера. Он часто выступал с визионерскими речами, а его заявления о необходимости реформ во Франции находили широкий отклик в СМИ.

Проект подготовлен Департаментом по работе с государственными органами сайта Nur.kz. Мы знаем, как формировать доверие к лидерам, законам и реформам. Свяжитесь с нами, если вы хотите эффективно и профессионально реализовывать вашу PR-стратегию.

Контакты:

+ 7 747 575 55 00 (WhatsApp)Посмотрите наши проекты:

Открыть презентациюГолос перемен: роль СМИ в продвижении государственных инициатив

Средства массовой информации по всему миру помогают власти налаживать диалог с обществом и продвигать государственные инициативы. Читайте в материале NUR.KZ о реальных кейсах, когда медиа стали двигателем реформ и инструментом общественного просвещения.

Как СМИ повлияли на восприятие Obamacare

Когда администрация 44 президента США Барака Обамы инициировала реформу здравоохранения (Affordable Care Act, известную в народе как Obamacare), не все приняли ее положительно: на президента повалился шквал критики – утверждалось, что реформа приведет к росту налоговой нагрузки и ухудшению качества медицинского обслуживания. Тогда многие американские СМИ сыграли ключевую роль в ее освещении и продвижении

The New York Times и CNN активно публиковали истории граждан, которые получили доступ к медицинской страховке благодаря реформе. В СМИ освещали снижение уровня незастрахованного населения и акцентировали внимание на социальной значимости инициативы. Например, по данным CNN, в результате внедрения реформы около 8 млн человек оформили страховку через новые биржи, еще 6 млн американцев с низким доходом были добавлены в списки Medicaid, программы медицинского страхования для социально уязвимых граждан.

Помимо традиционных СМИ, значительную роль в продвижении Obamacare сыграли новые медиа. Белый дом активно использовал сайт с комедийными видео Funny or Die для обращения к молодежи. В 2014 году Барак Обама появился в комедийном шоу Between Two Ferns с Заком Галифианакисом, где в неформальной манере объяснил важность медицинской страховки. Это видео стало вирусным, собрав 50 млн просмотров, и существенно увеличило число заявок на страхование.

Несмотря на политические разногласия, реформа была реализована: согласно данным, число незастрахованных американцев резко сократилось, особенно среди малоимущих и латиноамериканцев. Так, через освещение достижений и непосредственному обращению к разным целевым аудиториям через медиа, программа Obamacare получила широкую огласку и способствовала снижению числа незастрахованных граждан, несмотря на значительное противодействие со стороны оппонентов.

Как немецкие СМИ стали оружием против пандемии

Во время пандемии COVID-19 немецкие СМИ сыграли ключевую роль в формировании общественного мнения и поддержке правительственных инициатив по борьбе с вирусом. Например, сразу после выявления первого случая ковида 27 января 2020 года СМИ запустили информационную кампанию, направленную на повышение внимания к гигиене рук и разъяснение важности изоляции инфицированных. Одним из главных направлений работы немецких СМИ во время пандемии стало продвижение кампании по вакцинации. Издания публиковали материалы с объяснением важности прививок и мнениями экспертов. Например, в изданиях активно распостраняли слова вирусолога Кристиана Дростена, который отметил, что массовая вакцинация стала решающим шагом в борьбе с пандемией. По его словам, благодаря высокой доле вакцинированных немцев удалось избежать более тяжелых последствий распространения COVID-19.

Германские СМИ также поддерживали строгие санитарные меры, введенные правительством. В материалах подробно объяснялись причины локдаунов, необходимости ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Издания ссылались на научные исследования и мнение специалистов, доказывая эффективность этих мер в снижении заболеваемости и смертности от COVID-19. Немецкие СМИ активно освещали пандемию в целом: с января по ноябрь 2020 года тема COVID-19 занимала 23,3% новостей, а доля негативной информации в ней достигала до 87,9%. Вещание оставалось интенсивным и мрачным, но соответствовало стратегии сдерживания пандемии. СМИ на время пандемии ковида фактически стали инструментом общественного просвещения и мобилизации населения в борьбе с пандемией. Их информационная поддержка помогла укрепить доверие граждан к санитарным мерам и вакцинации, что стало важным фактором в преодолении кризиса.

Как журналисты научили японцев экономить энергию

В 2011 году Япония пережила одно из самых разрушительных землетрясений в своей истории, сопровождавшееся мощным цунами и трагической аварией на атомной станции «Фукусима». События привели к серьезному дефициту электроэнергии. В ответ на эту ситуацию японское правительство совместно со СМИ запустили широкомасштабную кампанию по экономии электроэнергии Setsuden.

Через телевизионные программы, радиопередачи, газеты и интернет-ресурсы гражданам предоставлялись практические советы по снижению потребления электроэнергии в повседневной жизни. Эти рекомендации включали отключение ненужных электроприборов, использование энергосберегающих ламп и повышение температуры кондиционеров. Жителей призывали даже уменьшать яркость телевизоров – что угодно, даже на первый взгляд такое незначительное, преподносилось как важный вклад в экономию. В Токио, известном своими яркими неоновыми вывесками, многие здания и рекламные щиты были затемнены, а поезда замедлили движение для снижения потребления энергии. На информационных табло у токийских перекрестков ежедневно отображались показатели электропотребления, чтобы напоминать гражданам о важности экономии.

Согласно опросу, проведенному газетой Asahi в мае 2011 года, 86% респондентов сообщили о принятии мер по экономии энергии (отключение света и электроприборов) в домашних условиях.

Роль СМИ в борьбе с люксембургской коррупцией

Люксембург, один из главных финансовых центров Европы, за последние годы значительно укрепил свои позиции в борьбе с коррупцией. В 2024 году страна вошла в пятерку лучших в Индексе восприятия коррупции, поднявшись с 9 места в 2023. Одним из ключевых факторов в борьбе с коррупцией в Люксембурге является совместная работа свободных медиа и государства. С 1997 года в стране действует Совет прессы Люксембурга, который помогает журналистам и госструктурам работать сообща, в том числе и в борьбе с коррупцией.

Один из ярких примеров борьбы люксембургских журналистов с коррупцией стал скандал LuxLeaks, вспыхнувший в ноябре 2014 года, после публикации Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) серии документов, раскрывающих масштабные схемы уклонения от уплаты налогов через Люксембург. Документы показали, что более 340 международных корпораций (включая Amazon, IKEA, Pepsi и Apple) заключали с люксембургскими налоговыми органами тайные соглашения, позволяя компаниям значительно сокращать налоговые выплаты.

Утечка данных произошла благодаря сотрудникам фирмы, которые впоследствии были привлечены к суду за разглашение конфиденциальной информации. Однако общественная поддержка и освещение дела в СМИ привели к тому, что в 2018 году Европейский суд по правам человека признали их разоблачителями, защищенными законодательством.

Публикация материалов LuxLeaks в 2014 году вызвала широкий международный резонанс и оказала значительное давление на власти Люксембурга и Европейского Союза. В октябре 2015 года министры финансов ЕС договорились о создании обязательной системы автоматического обмена информацией о секретных налоговых соглашениях. Журналистское расследование вскрыло проблемные зоны и побудило власть к реформам, повысив прозрачность государственных и финансовых институтов. Люксембургский опыт показал, что эффективная антикоррупционная политика невозможна без свободной прессы, которая действует как механизм общественного контроля.

Проект подготовлен Департаментом по работе с государственными органами сайта Nur.kz. Мы знаем, как формировать доверие к лидерам, законам и реформам. Свяжитесь с нами, если вы хотите эффективно и профессионально реализовывать вашу PR-стратегию.

Контакты:

+ 7 747 575 55 00 (WhatsApp)Посмотрите наши проекты:

Открыть презентациюСМИ во время глобальных бедствий: истории, которые дарят надежду в человечество

СМИ как важное связующее звено

Стихийные бедствия ежегодно уносят жизни десятков тысяч людей по всему миру. Некоторые в эти трудные дни лишаются крова, кто-то теряет родных или получает непоправимый урон здоровью. Сплоченность общества как никогда лучше проявляется именно в такие моменты, и средства массовой информации порой могут сыграть решающую роль.

Одним из множества примеров того, как СМИ стали связующим звеном между пострадавшими и неравнодушными гражданами, произошел в конце 1988-го. В декабре этого года в Армении случилась разрушительная катастрофа, ставшая известной как Спитакское землетрясение. Бедствие затронуло несколько крупных городов и множество небольших населенных пунктов. В результате землетрясения погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, более полумиллиона жителей осталось без крова. Город Спитак, где интенсивность толчков достигала 10 баллов, был разрушен на треть.

Новость о трагедии в Армении, распространенная советскими СМИ, всколыхнула общество. Граждане из разных уголков страны тут же изъявили желание отправиться в Армению добровольцами, многие полетели туда за собственный счет. На месте трагедии наблюдался серьезный дефицит спецтехники, поэтому участие добровольцев в разборе завалов было как нельзя кстати. Люди пытались найти выживших, орудуя лопатами, ломами и буквально голыми руками.

Многим пострадавшим требовалось переливание крови, которой также критически не хватало. В разных регионах СССР экстренно были развернуты пункты сдачи крови. Люди со всех концов страны отсылали в Спитак и другие армянские города гуманитарную помощь – продукты питания, одежду, предметы первой необходимости. Не остались в стороне и предприятия, отправлявшие туда партии своей продукции.

В Армению в короткие сроки также прибыли спасатели, медики и добровольцы из других стран, чему в определенной степени поспособствовала работа советских журналистов, рассказавших о трагедии в своих репортажах.

Предупрежден – значит вооружен

В XXI веке терроризм превратился в глобальную проблему, из-за которой погибает огромное количество невинных людей. Только в одном Казахстане за половину прошлого года было осуждено 32 человека, которым вменялись обвинения в терроризме. Средства массовой информации за последние 25 лет внесли огромный вклад в борьбу с террористами. Благодаря слаженной работе журналистов из разных стран мира население больше узнало о терроризме и деятельности радикальных групп, которые не брезгуют массовыми убийствами мирных граждан. Получая достоверную информацию и осознавая риски, люди научились правильно и быстро реагировать при малейшем подозрении на возможный террористический акт.

Именно благодаря бдительности осведомленных граждан, которые своевременно обращаются в правоохранительные органы, удалось предотвратить весомую долю терактов и спасти человеческие жизни. В качестве одного из примеров можно привести случай, произошедший в Нью-Йорке в 2010 году. Два уличных торговца, работавшие в оживленном районе, заметили, что из багажника одного из автомобилей исходит тонкая струя дыма. Они обратились к полицейским, которые вызвали саперов. Выяснилось, что в автомобиле находилось мощное взрывное устройство, обложенное цистернами с пропаном, канистрами с бензином, порохом, взрывпакетами и т.д. Теракт удалось успешно предотвратить, а позже был задержан его исполнитель – пакистанский террорист, имевший связи с Талибан.

Когда победить можно только вместе

Пандемия COVID-19, начавшаяся в мире в начале 2020 года, – свежий пример того, как важна работа СМИ во время глобальных ЧП. Всего коронавирусом переболел как минимум каждый 10-й житель планеты. Вирус унес жизни более семи миллионов человек, многие другие скончались от сопутствующих заболеваний на фоне коронавирусной инфекции. В первые недели после объявления пандемии было чрезвычайно важным эффективно донести информацию до современного общества, большинство представителей которого не сталкивалось с подобной чрезвычайной ситуацией.

Во-первых, благодаря слаженным действиям медиа удалось минимизировать панические настроения, а также не допустить широкого распространения различных домыслов о коронавирусе.

Во-вторых, СМИ сыграло существенную роль в профилактике COVID-19. Люди узнали, каким образом можно свести к минимуму риск заражения и что нужно делать, если у них появились симптомы заболевания.

В-третьих, работа информационных ресурсов имела огромное значение в донесении до людей значимости принципа самоизоляции. Крайне важно было корректно объяснить, что ограничительные меры необходимы для их же безопасности.

В-четвертых, в период пандемии журналисты помогли многогранно проиллюстрировать вклад медицинских работников, которые оказались на передовой борьбы с коронавирусом и мужественно выполняли свой долг, подчас рискую собственным здоровьем и даже жизнью.

И наконец, весомая заслуга СМИ заключается в сплочении общества в это непростое для всех время. Человечество показало, что перед лицом общей опасности оно может действовать как единое целое и что ему вовсе не чужда взаимопомощь.

Проект подготовлен Департаментом по работе с государственными органами сайта Nur.kz. Мы знаем, как формировать доверие к лидерам, законам и реформам. Свяжитесь с нами, если вы хотите эффективно и профессионально реализовывать вашу PR-стратегию.

Контакты:

+ 7 747 575 55 00 (WhatsApp)Посмотрите наши проекты:

Открыть презентациюОт Уотергейта до Панамских документов: журналистские расследования, изменившие законы

Медиа обладают такой силой, что способны не только формировать общественное мнение, но и менять законы и влиять на государственные решения. В материале NUR.KZ разберем мировые кейсы, когда активное освещение проблем в СМИ приводило к реальным изменениям.

В многовековой истории СМИ существует множество примеров, когда журналистские расследования и освещение актуальных проблем в медиа приводили к масштабным изменениям в стране. Будь это пересмотр законов или отставка президента – сила слова и распространения информации способна повлиять на весь мир.

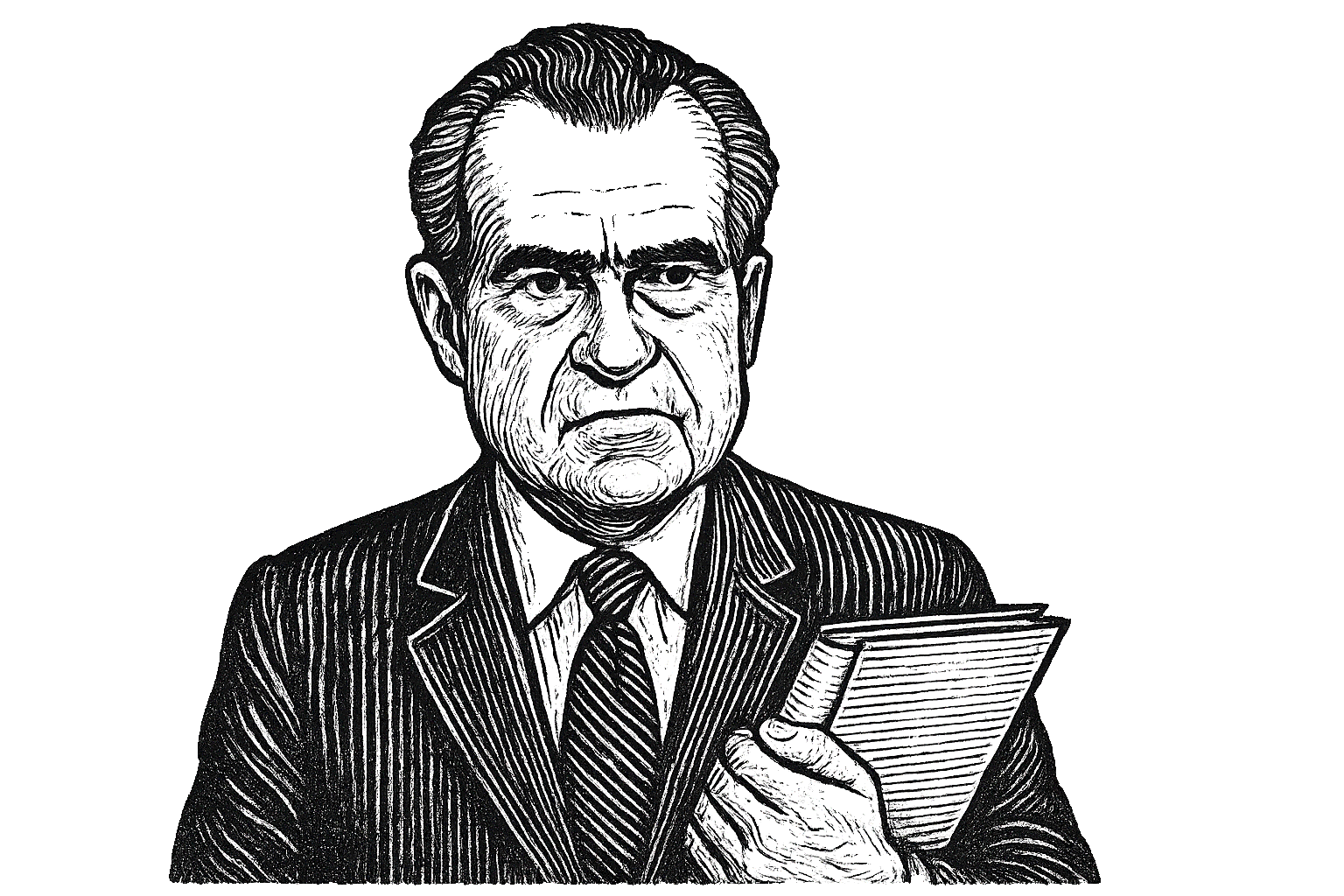

Уотергейтский скандал и отставка Никсона: как пресса разоблачила президента США

Расследование, проведенное одной из крупнейших газет в США “The Washington Post” является примером того, как журналистика может повлиять на политическую систему государства. Серия публикаций о незаконных действиях тогдашнего президента Ричарда Никсона и его приближенных привела к громкому скандалу, который вынудил Никсона уйти в отставку. В народе это событие известно как “Уотергейтский скандал”, в рамках которого Никсон и его администрация пытались установить подслушивающие устройства, а также переснять и скопировать документы своего конкурента во время президентских выборов 1972 года.

Напомним, что на тот момент кандидатом от Демократической партии был выдвинут сенатор от штата Южная Дакота Джордж Макговерн, а сам Ричард Никсон представлял Республиканскую партию, стремясь к переизбранию. Журналистское расследование “The Washington Post” вскрыло факты, указывающие на причастность Никсона в это дело, вызвав настоящий политический скандал в стране. Журналисты регулярно выпускали статьи, что предавало большую огласку этому делу.

Пресса не боялась идти против власти и активно искала свидетелей, причастных к “Уотергейтскому скандалу”. Так, одним из важных информаторов стал заместитель директора ФБР Марк Фелт, который тайно встречался с журналистами и рассказывал о причастности Белого дома к незаконным действиям. Причиной такого поступка послужило то, что Никсон пытался использовать ФБР в своих политических интересах, а Фелт был этим крайне возмущен. Без регулярных публикаций в “The Washington Post” Никсон, вероятно, сумел бы скрыть этот скандал. Однако это событие привело не только к отставке президента, но и изменило восприятие роли прессы в обществе. Благодаря расследованию медиа доказали свою способность влиять на политические процессы, а американская пресса стала считаться “четвертой властью” в США. Кроме того, после всех событий конгресс принял законы о хранении всех записей и материалов президента, об этике в правительстве, о президентских документах и о создании независимого агентства – Национального архива.

Как журналисты раскрыли тайные счета влиятельных людей

Еще один из самых громких примеров влияния СМИ на политику – журналистское расследование “Панамские бумаги”. Представители медиа раскрыли сеть офшорных компаний, которыми пользовались политики, бизнесмены и знаменитости для ухода от налогов и сокрытия своих активов. Напомним: в 2016 году международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал материалы, основанные на данных панамской юридической компании “Mossack Fonseca”, раскрыв масштабную офшорную сеть. В расследовании фигурировали имена 12 мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров из списка “Forbes”. Кроме того, среди клиентов юридической компании оказались имена мексиканских наркобаронов и членов британской палаты лордов, звезд мирового футбола и Болливуда.

Приведем несколько примеров из расследования “Панамских бумаг”: король Марокко Мохаммед VI и король Саудовской Аравии Салман использовали офшорные схемы для покупки яхт. А инвестиционный фонд Blairmore Holdings, принадлежавший биржевому маклеру и мультимиллионеру Иэну Кэмерону, отцу британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, с помощью “Mossack Fonseca” уклонялся от налогов.

Публикации в СМИ вызвали широкий общественный резонанс и привели к реальным политическим последствиям. Например, премьер-министр Исландии Сигмундур Гуннлаугссон подал в отставку через несколько дней после выхода расследования. Стало известно, что он и его супруга владели офшорной компанией, которую политик не задекларировал после избрания в исландский парламент.

Также “Панамские документы” оказались скандалом для тогдашнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Ему пришлось признать, что его семья получала финансовую выгоду от легального офшорного фонда, основанного его отцом Иэном. В нескольких странах, включая государства ЕС и США, начались реформы в сфере офшорного регулирования. Усилилась борьба с офшорными зонами и были введены новые законы о раскрытии конечных владельцев компаний.

Таким образом, утечка “Панамских документов” стала одним из крупнейших журналистских расследований, повлекших за собой политические кризисы, судебные процессы и реформы в области финансового регулирования.

Проект подготовлен Департаментом по работе с государственными органами сайта Nur.kz. Мы знаем, как формировать доверие к лидерам, законам и реформам. Свяжитесь с нами, если вы хотите эффективно и профессионально реализовывать вашу PR-стратегию.

Контакты:

+ 7 747 575 55 00 (WhatsApp)Посмотрите наши проекты:

Открыть презентацию